浪山消夏,謹防蜱擾

青海的夏天是浪山的好時節,尋一處山野,搭起帳篷,支起爐灶,煮一鍋鮮美的羊肉,煨一壺醇厚的奶茶,任清風裹挾著草香拂面,然而草木蔥蘢處,蜱蟲亦悄然潛藏。下面這份防蜱蟲指南,請收好。

什么是蜱蟲

蜱,俗稱草扒子、草別子、牛虱、草蜱蟲、草爬子等,生活在草地、森林、灌木叢等自然環境中,以吸血為生,會附著在動物或人類的皮膚上,通過刺入皮膚吸取血液來獲取營養。蜱蟲體型小,通常呈橢圓形,成蟲體長約3~5毫米,吸血后會膨脹增大。根據成蟲軀體背面有無盾板可將蜱蟲分為硬蜱和軟蜱。

蜱蟲容易出沒的季節和場景

蜱蟲活動主要受環境溫度和濕度影響,每年5~7月是蜱蟲活動的高峰期。蜱蟲多在白天活動,尤其是清晨和傍晚。

最容易被蜱蟲叮咬的高危人群主要是農民、剪羊毛者、林業工作者等長期接觸野外環境者,以及進入山區、林地的游客;城市公園、綠化帶、寵物活動區等也可能存在蜱蟲,尤其是寄生在犬類體表的微小牛蜱。

蜱蟲的危害

蜱蟲是病媒生物,是多種病原體的傳播媒介,它們不僅會叮咬人類和動物,還可能通過攜帶病毒、細菌等,傳播多種嚴重疾病。蜱蟲所攜帶病毒種類較為復雜,被稱為“病毒運輸大隊長”,部分病毒如“大別班達病毒”可引發嚴重身體損害,甚至危及生命。

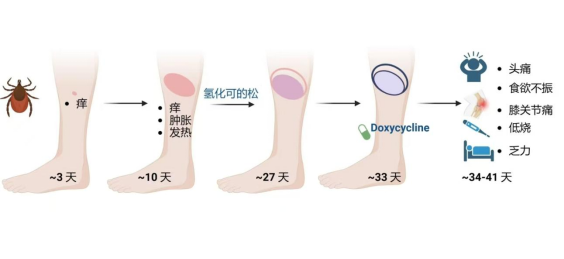

蜱蟲叮咬后的表現

局部癥狀:蜱蟲叮咬后最常見的反應是叮咬處可能出現輕度的紅腫、瘙癢、疼痛感,部分叮咬區域出現硬結、丘疹或者潰瘍結痂改變,外觀就是一個越來越大的黑色皮疹。

過敏癥狀:部分敏感個體在被蜱蟲叮咬的過程中,可能會因為蜱蟲的毒液出現過敏反應,如后續出現蕁麻疹,嚴重者可能出現呼吸困難、過敏性休克等情況。

蜱麻痹風險:出現雙下肢進行性肌無力、步態不穩。肌無力的癥狀逐漸慢慢波及上肢、顱神經等,甚至可能出現呼吸肌無力。

蜱蟲病:是由“大別班達病毒”感染引起的急性自然疫源性傳染病,主要特征為發熱、血小板及白細胞減少,常伴有胃腸道癥狀。早期常見癥狀包括發熱、乏力、無食欲、嘔吐等,部分患者有頭痛、肌肉酸痛和腹瀉等癥狀。該病目前尚無特異性治療方法和疫苗,主要是對癥支持治療,應重視預防。

如何預防蜱蟲叮咬

減少暴露。盡量避免在山林、草地、灌木叢等蜱蟲棲息地長時間坐臥滯留。進入野生環境時,宜穿淺色的長衣長褲,避免皮膚裸露。

做好防護。出門時,裸露皮膚處可涂抹含避蚊胺(DEET)的驅蟲劑,衣物可噴灑氯菊酯類驅蜱劑。

檢查蜱蟲。進入室內及時檢查頭發、耳后、脖頸、肘窩、腋窩以及腹股溝等容易隱藏蜱蟲的部位,建議盡快沐浴更衣。

定期清理環境衛生。蜱蟲棲息地區域的居民,要注意及時清理和殺滅居家環境和家畜身上的蜱蟲。

蜱叮咬處理

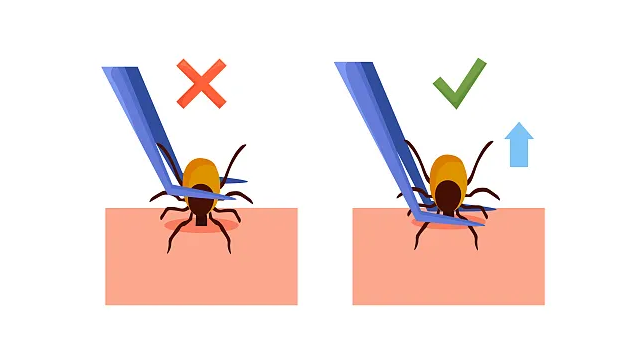

不可生拉硬拽:手不要直接接觸蜱蟲,更不能擠破。如不慎接觸,要用碘酒或酒精消毒。

自行處理:如短時間內無法就醫,可用鑷子緊貼皮膚夾住蜱蟲鄂體,緩慢取出,取出后用碘伏或酒精徹底清潔。注意避免擠壓蜱蟲,防止蜱蟲頭部斷裂在皮膚內。如沒把握自行取出,盡快前往醫院尋求專業處理。

做好健康監測:被蜱蟲叮咬后1~2周內,做好自我健康監測。如出現發熱、乏力、肌肉酸痛等癥狀立即去醫院排查,告訴醫生被叮咬的具體情況。

健康青海12320

健康青海12320

疾控中心 訂閱號

疾控中心 訂閱號

疾控中心 服務號

疾控中心 服務號

用戶登錄

還沒有賬號?

立即注冊